Accroche: La clé pour déchiffrer les mystères des villes américaines.

Annonce du modèle

Le modèle dont nous allons faire l’étude aujourd’hui s’étend à l’échelle d’une ville, il nous vient d’Ernest Burgess qui a sectorisé la ville en cercles concentriques avec des fonctions différentes pour chacun d’eux. Il a créé son modèle sur la base de la commune de Chicago dans laquelle il a fait ses études de sociologie. Burgess est une figure clé de la sociologie urbaine et dans l’étude de la société. Il n’a aucune prétention à révolutionner la société, il est simplement dans l’analyse.

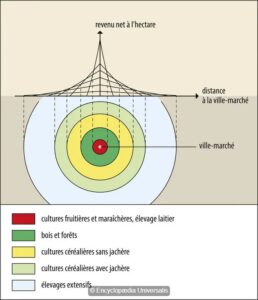

Il travailla beaucoup avec Robert Park, sociologue de l’école de Chicago lui aussi ; c’est un groupe de sociologues influents pour l’étude des villes et des comportements sociaux. C’est ensemble qu’ils vont écrire « The City » en 1925. C’est l’ouvrage dans lequel l’idée du modèle de Burgess apparaît pour la première fois. Pour eux, les villes sont similaires à ce qu’on peut rencontrer dans la nature avec de la concurrence, ce qui entraîne naturellement la séparation naturelle des gens en fonction des ressources qu’ils possèdent.

Burgess étant un sociologue et non un urbaniste, son modèle urbain prend réellement en compte les manières d’agir de la société. Plus qu’un modèle, c’est surtout une façon pour lui de comprendre et de donner une explication aux villes auxquelles il a pu faire face dans sa vie ; il ne souhaite pas faire un développement de son idéal comme ça peut être le cas d’autres urbanistes de l’époque.

Principe du modèle de Burgess

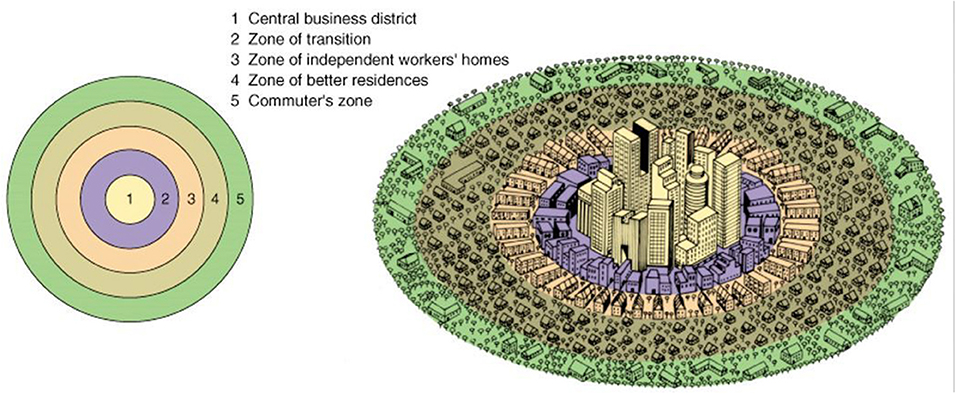

Le modèle concentrique d’Ernest Burgess, proposé en 1925, est l’une des prémisses de la modélisation des villes. Son modèle prend en exemple des grandes villes américaines comme Chicago. Son principe est l’organisation simplifiée de la ville, avec différentes zones, capable d’évoluer et de s’étendre. Le modèle se décompose en cinq zones concentriques (soit en cercle parfait), séparant parfaitement les classes sociales et les activités économiques.

La première zone, soit la plus centrale, est le centre économique de la ville : elle concentre les banques, les commerces de luxe, etc. Mais c’est surtout la zone dans laquelle se concentrent toutes les activités tertiaires et les infrastructures de transports. On ne retrouve que très peu d’habitants, dus aux prix extrêmement chers.

Ensuite, la seconde est considérée comme la partie la plus instable, regroupant les usines, des logements délabrés, souvent attribués aux familles très pauvres ou de migrants, qui n’hésitent pas à partir dès qu’ils en ont les moyens. De plus, la criminalité est fréquemment plus importante.

La troisième zone est un quartier résidentiel, habité principalement par la classe ouvrière qui a fui la seconde zone et désire être tout de même proche de son travail. Dans ces espaces, des services de communauté se développent, comme des écoles, des églises et de petits commerces.

L’avant-dernière zone est également une zone résidentielle, cette fois pour des familles de classe moyenne. Celles-ci profitent de maisons plus spacieuses et de jardins. De plus, il y a la création de parcs, d’écoles et de commerces de proximité et de qualité.

Pour finir, les banlieues sont composées de nombreux lotissements où vivent les habitants les plus riches, profitant alors du calme et des résidences luxueuses avec de grands espaces verts. Ces résidents travaillent généralement dans le centre-ville et se déplacent quotidiennement.

Représentation

Conclusion et limite du modèle

Plusieurs limites et critiques ont été trouvées concernant le modèle concentrique de Burgess, que ce soit de son application pendant les années 1920 ou à notre époque contemporaine.

Tout d’abord, l’étude de nombreuses villes où le modèle peut être appliqué (cas de Los Angeles, Detroit) démontre que les frontières entre les zones sont souvent floues et les différences entre les populations ne sont plus aussi marquées avec l’évolution des professions. On peut donc regrouper les zones 3, 4 et 5 en une seule zone résidentielle.

Malgré ce changement, il y a toujours un problème de simplicité. En effet, les villes ne sont jamais en cercle parfait et peuvent parfois avoir plusieurs centres économiques. De plus, ces centres étaient d’une grande importance pour le modèle, car ils offraient de nombreuses activités économiques et tertiaires, mais ils représentaient surtout le bassin d’emplois le plus important. Ainsi, il était nécessaire pour les habitants de loger à proximité de ces centres. Mais, avec l’évolution des réseaux de transport urbain, la localisation devient alors secondaire quant au choix d’installation des familles.

Pour finir, on peut surtout comprendre que ce modèle est basé sur des villes nord-américaines, fréquemment industrielles, et ne peut s’appliquer à des villes beaucoup plus anciennes, façonnées par des siècles d’histoire, comme celles d’Europe ou d’Asie.

Auteures : Candaële Othilie, Fransot Sarah

Sources

- Universalis, Yves Grafmeyer, BURGESS ERNEST W.

- Cairn.info, Jean-Michel Chapoulie, Ernest W. Burgess et les débuts d’une approche sociologique de la délinquance aux Etats-Unis

- Simply Psychology, Charlotte Nickerson, Concentric Zone Model by Ernest Burgess