« Dans nos villes, nous avons besoin de toutes les formes de diversité possibles, entremêlées de façon à se compléter les unes les autres », affirmait Jane Jacobs, l’auteure au centre de l’article aujourd’hui.

Etats-Unis, années 1950, après-guerre. De nouveaux quartiers d’affaires aux tours vertigineuses sont construits, des travaux d’autoroutes géantes sont en cours, des zones pavillonnaires sont aménagées en dehors de la ville et des quartiers habités vont être détruits. Jane Jacobs, auteure et urbaniste américaine, s’oppose fermement à tous ces grands travaux et surtout à cet étalement urbain.

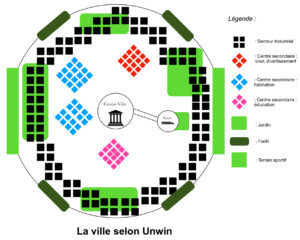

La ville moderne ? Elle milite contre. Pour elle, la ville ne doit ni s’étaler horizontalement, ni s’étaler verticalement. Les hauts immeubles qui concentrent une grande densité d’habitants ne font pas partie de sa vision de la ville. Sa réflexion contredit celle de Le Corbusier qui prônait une architecture toute en hauteur, où se concentrait les activités nécessaires à la vie. Jane Jacobs est également en désaccord avec les cités-jardins d’Ebenezer Howard. En effet, cet urbaniste a créé des zones pavillonnaires dans la campagne destinées aux ouvriers, entraînant une expansion urbaine sur le domaine rural.

Elle est considérée comme la fondatrice du mouvement New Urbanist, avec l’architecte Lewis Mumford. C’est un mouvement qui met en avant une architecture favorisant la création de liens sociaux et une certaine densité urbaine, en réaction à l’étalement des villes.

Jane Jacobs soutenait que les villes devaient être organisées autour des besoins des gens et pour cela elle a pensé à des principes qui devraient axer la conception d’une ville. Des quartiers denses et diversifiés avec des rues vivantes où les trottoirs sont animés avec une activité constante, et où l’on trouve différents secteurs d’activités pour générer du dynamisme. Tout cela en restant à taille humaine, sans grands bâtiments, pour favoriser la convivialité. Cette diversité permet de favoriser l’interaction sociale, l’innovation et la sécurité, d’après Jane Jacobs. La sécurité est assurée par une surveillance naturelle des habitants grâce à ces trottoirs animés, elle dit, dans son livre, « les yeux sur la rue » pour décrire cette surveillance. Et pour elle ces changement de la ville seraient faits de manière progressive dans les quartiers déjà existant, elle préfère favoriser la rénovation que la démolition complète des quartiers.

Dans sa conception de ville idéale, Jane Jacobs identifie quatre conditions pour que les quartiers soient urbains et dynamiques. La première, la mixité des usages, le mélange des activités pour qu’à tout moment de la journée il y ait différentes personnes qui passent dans le quartier. La deuxième, de petites parcelles et une diversité de bâtiments qui favorisent une variété de coûts et usages : elle imagine les quartiers avec des bâtiments de différentes tailles, fonctions et époques. La troisième condition, qui est la densité de population, explique qu’il faut un nombre de personnes suffisant dans les quartiers, pour faire vivre les commerces et services locaux. Et enfin la quatrième, un réseau de rues courtes, permettrait d’encourager les interactions piétonnes grâce aux rues nombreuses, accessibles et bien connectées.

Les idées exposées par Jane Jacobs ont inspiré des mouvements pour protéger les quartiers historiques, favoriser les aménagements piétons et revitaliser les centres-villes.

Figure : Représentation vidéo du quartier Le Plateau Mont-Royal, à Montréal sur Google Earth

Le modèle de Jane Jacobs peut être illustré par plusieurs lieux de l’Amérique du Nord, tel que le Greenwich Village, à New York ou encore le Plateau Mont-Royal, à Montréal. Ils incarnent plusieurs des principes cités précédemment, comme les rues actives, les bâtiments diversifiés, la mixité des usages et des espaces publics accueillants.

Intéressons-nous au quartier du Plateau, à Montréal. Situé sur les hauteurs de Montréal et surplombant le centre-ville, il présente un grand nombre de caractéristiques du modèle de Jane Jacobs. Offrant une grande variété architecturale, il dispose de nombreuses boutiques et activités culturelles qui favorisent la réunion des habitants. Il est accessible en tram ou en vélo, donc pas besoin d’utiliser sa voiture.

En résumé, Jane Jacobs pense une ville haute en couleurs, avec des rues favorisant les rencontres et le brassage social tout en assurant la sécurité des habitants. Elle veut des bâtiments de tous les styles et toutes les époques pour donner l’image d’une ville dynamique, sans étalement sur la campagne et un usage restreint de la voiture. Ce modèle met en avant des points essentiels que sont la diversité, la sécurité et le développement de l’économie locale.

Son idée de créer de larges trottoirs pour prendre le temps de profiter de la ville est intéressante, de même que sa volonté de ne pas construire de bâtiments trop hauts, qui nuisent souvent à l’harmonie d’un lieu. Une ville se doit d’être vivante, de permettre aux habitants d’en profiter, de part sa dynamique et sa beauté et Jane Jacobs l’a très bien compris. Un point néanmoins sur lequel il pourrait y avoir débat est le mélange de formes et de tailles de bâtiments : les passants seraient happés par trop d’informations différentes, parfois même opposées, et pourraient en être perdus. L’auteure ne parle pas, ou peu, de la présence d’espaces verts, et c’est un thème qui manque dans son modèle.

MOREAU Manon, PECATTE Eline

Sources :

- Demain la ville, Apprendre de Jane Jacobs, chantre de la ville dense et intense, 2019

- Mobilizon, Les 10 points de la pensée de Jane Jacobs, 2023

- Connaissance des arts, La ville moderne selon Le Corbusier : une architecture à taille humaine, Dominique Amouroux, 2020

- Institut Coppet, Jane Jacobs, déclin et survie des grandes villes américaines, Stéphane Couvreur, 2011