« Et si l’on repensait la ville pour ses habitants, pas pour ses machines ? Unwin l’avait déjà imaginé. »

Aujourd’hui, les villes sont le reflet de notre manière d’organiser les activités et les structures en fonction de leurs priorités, répondant ainsi aux contraintes actuelles. Il en vient à nous demander “comment l’aménagement urbain était-il envisagé avant notre époque ?”. Dans ce contexte, l’étude du modèle d’Unwin devient pertinente.

Présentation de Raymond Unwin

Raymond Unwin est un architecte et urbaniste britannique de la fin du XIXe et du début du XXe siècle (1863-1940). Il a joué un rôle central dans les réflexions sur l’urbanisme de son temps. En outre, son époque est marquée par l’urbanisation rapide des grandes villes européennes. Influencé par les travaux d’Ebenezer Howard et son concept de la “Cité-Jardin”, Unwin a cherché à répondre aux défis de son temps en concevant un modèle de ville qui alliait harmonie sociale, esthétique et fonctionnalité. Ce modèle, bien plus qu’une simple théorie, a pris forme concrètement, notamment avec la création de Letchworth Garden City, un exemple marquant de l’application des principes d’Unwin.

Présentation du modèle de l’urbaniste

Raymond Unwin préconisait un urbanisme centré sur l’équilibre entre les besoins humains, la nature et le développement économique. Ses plans prévoient une organisation fonctionnelle de la ville.

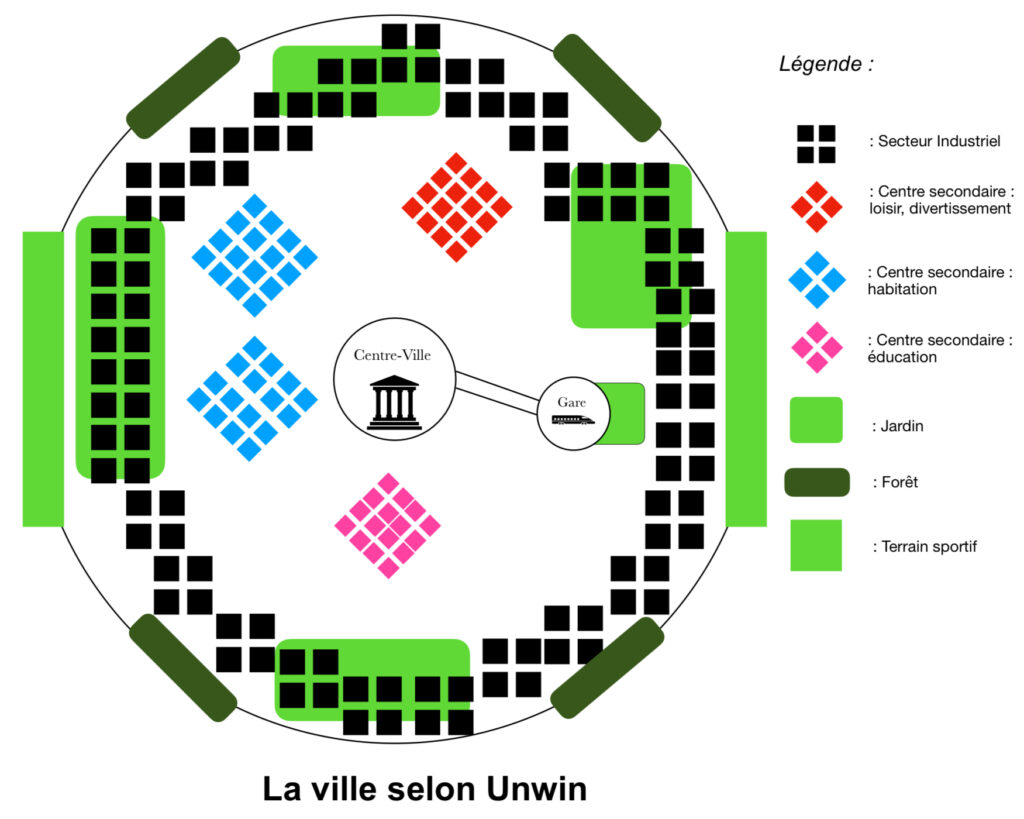

Tout d’abord, la ville d’Unwin doit être clairement délimitée. Il prend exemple des villes romaines qui étaient entourées de murs, en modernisant ce dernier par des écrans de forêt ou bien des terrains sportifs. Cette délimitation franche de la ville a pour objectif de permettre à cette dernière de s’étendre, afin de limiter la congestion urbaine, tout en ayant des limites précises où elle s’arrête et d’éviter la dégradation de la campagne autour par la présence de bidonville.

Par la suite, Unwin préconise la séparation des fonctions : les établissements publics d’intérêts généraux sont concentrés dans le centre-ville, tandis que les espaces résidentiels, industriels et récréatifs sont des centres secondaires de la ville, clairement délimités tout en restant interconnectés par un réseau de transport efficace. Les noyaux résidentiels sont organisés en cercle ou en quartier linéaire, pour favoriser la proximité, les interactions sociales et un sentiment d’appartenance. Les secteurs industriels sont situés à la périphérie de la ville afin de limiter les nuisances sonores.

La gare tient également une place centrale dans la ville d’Unwin. Elle doit être reliée au centre-ville par un axe principal, clairement identifié. A proximité de la gare doit se trouver un jardin permettant aux voyageurs de patienter dans le calme loin du brouhaha de la ville. La gare doit être située en fond d’une place, dont les rues axiales sont pédestres afin de sécuriser le piéton.

Enfin, la ville l’architecture de la ville doit être fonctionnelle mais élégante, combinant simplicité et respect des traditions locales, incarnés par le centre-ville. Les bâtiments doivent être harmonieux entre eux, afin de ne pas produire de changement brusque d’échelle.

Ces principes visent à résoudre les tensions entre les besoins de l’urbanisation et les aspirations individuelles, tout en répondant aux problématiques sociales et environnementales de l’époque.

Représentation du modèle

Application du modèle

Letchworth Garden City, située dans le Hertfordshire, est une concrétisation des idées de Unwin et de son influenceur Howard. Ses plans ont été conçus par Raymond Unwin et Barry Parker. Ainsi, cette ville fut la première à mettre en œuvre les idéaux des Cités-Jardins d’Ebenezer Howard et de Unwin.

En effet, Letchworth, première cité-jardin du monde, incarne une vision urbaine novatrice alliant harmonie entre espaces naturels et développements urbains. Sa conception repose sur une organisation spatiale rationnelle où les zones résidentielles sont entourées d’espaces verts, offrant aux habitants un environnement sain et équilibré, conformément aux principes énoncés par Raymond Unwin dans Town Planning in Practice (1909).

L’architecture y est simple mais élégante, ancrée dans le style traditionnel de l’architecture anglaise et privilégiant une esthétique fonctionnelle et cohérente, comme développé dans The Art of Building a Home (1901). La qualité de vie est une priorité, grâce à l’intégration de services communautaires, tels que des écoles et des espaces sociaux, ainsi qu’un réseau de transports en commun efficace, comme analysé par Purdom dans The First Garden City: A Sociological Study (1925).

Enfin, une gestion réfléchie des zones industrielles permet de minimiser les nuisances en les éloignant des zones résidentielles, tout en maintenant leur accessibilité, conformément aux idées d’Ebenezer Howard dans Garden Cities of To-Morrow (1898). Ces principes font de Letchworth un modèle d’urbanisme exemplaire, inspirant des générations d’architectes et de planificateurs. Avec ses rues bordées d’arbres, ses logements à taille humaine et son équilibre entre vie urbaine et nature, Letchworth a servi de prototype pour de nombreuses initiatives similaires à travers le monde (Town Planning Review, 1910).

Conclusion

La vision urbaine d’Unwin présente de nombreux atouts, notamment en matière de qualité de vie. Conçue avec une attention particulière pour les besoins des résidents, sa ville met en avant un cadre de vie agréable, où chaque espace est pensé pour le bien-être de ses habitants. Unwin accorde une grande importance à l’intégration de la nature, ce qui témoigne d’une prise de conscience avant-gardiste des enjeux environnementaux. Cette démarche, bien que innovante à son époque, résonne encore davantage aujourd’hui, à une ère où les préoccupations écologiques sont devenues primordiales.

De même, la localisation stratégique de la gare, souvent située à proximité du centre-ville, est une caractéristique que l’on retrouve dans de nombreuses villes françaises. Elle joue un rôle central dans la connectivité, permettant de relier les villes entre elles, favorisant la dynamique économique de celles-ci mais aussi le déplacement des habitants et des voyageurs. Ainsi, maintenir et valoriser cette implantation géographique de la gare est essentiel pour garantir une organisation fonctionnelle et attractive. Ce choix stratégique doit être systématiquement pris en compte dans la planification des villes modernes.

Par la suite, la sectorisation stricte que Unwin propose soulève certaines limites. En séparant de façon rigide les zones résidentielles, industrielles et récréatives, la ville repose sur une forte dépendance aux moyens de transport pour permettre aux habitants de rejoindre leur lieu de travail, leurs espaces de loisirs ou leurs services quotidiens. Cette organisation, bien que pratique pour limiter les nuisances, pourrait être perçue comme contraignante pour les habitants, en rendant les déplacements souvent indispensables. Si les différentes fonctions urbaines étaient mieux réparties et plus interconnectées, la ville gagnerait en attractivité et en praticité. Une conception plus mixte des espaces, où les zones de vie, de travail et de loisirs coexisteraient davantage, permettrait de réduire les distances et de favoriser une plus grande fluidité dans le quotidien des résidents. Une telle approche renforcerait également le sentiment d’appartenance communautaire, en rapprochant les habitants de leurs activités et de leurs lieux de vie.

Ainsi, bien que la ville d’Unwin soit une véritable source d’inspiration pour son respect de la qualité de vie et de la nature, une révision de la répartition des secteurs pourrait en faire un modèle encore plus équilibré et accessible pour ses habitants